気候変動に対する基本的な考え方

気候変動の影響は、環境・社会および人々の生活・企業活動に深刻な影響を及ぼすようになっています。

世界全体で温室効果ガス(GHG)の排出削減を進めていくパリ協定が2015年に締結され、民間セクターが果たすべき役割への期待が高まっています。

NAGASEグループにおいてもこの社会の変化・期待に対応していくことが重要であると考え、マテリアリティの1つとして「脱炭素社会への貢献」を設定しており、気候変動の及ぼす中長期的なリスクと機会、およびその財務上の影響を分析し、低炭素社会や循環型社会に求められる事業戦略を立案しています。また、自社とバリューチェーン全体の事業活動で排出されるGHGを把握し、削減プロセスについて中長期的な目標と活動計画の設定をします。

なお、NAGASEグループでは金融安定理事会(「FSB」)により設置された「気候関連財務情報開示タスクフォース(The Task Force on Climate-related Financial Disclosures「TCFD」)」の提言に、2022年1月25日に賛同いたしました。

気候変動に関する情報はTCFDに合わせて「ガバナンス(Governance)」「戦略(Strategy)」「リスク管理(Risk Management)」「指標と目標(Metrics and Targets)」を積極的に開示しています。

詳細は、「TCFD提言に基づく開示情報(詳細版)」をご参照ください。

ガバナンス

気候関連のリスクおよび機会についての取締役会による監視体制

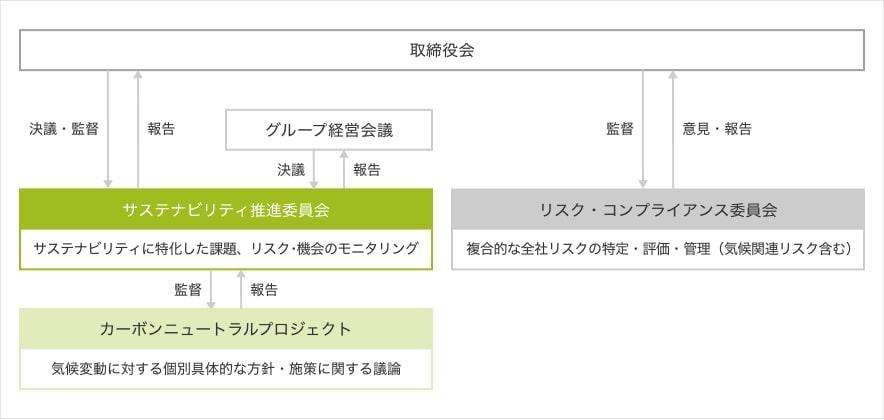

NAGASEグループでは、気候変動を重要な経営課題の一つとして認識しており、取締役会の監督のもと、サステナビリティ推進委員会、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、方針や課題などを検討・協議しています。

各委員会から取締役会へ定期的に報告を行うことで、気候変動への対応は取締役会による定期的・直接的な監督を受ける体制となっています。

サステナビリティ推進委員会、リスク・コンプライアンス委員会

気候変動を含む環境に関わるリスクおよび事業機会と取り組み方針は、サステナビリティ推進委員会にて審議しており、中でも、リスクに関してはリスク・コンプライアンス委員会の複合的な全社リスク管理の中でも報告しています。気候変動に伴う物理的なリスクとなる災害や、気候リスクとなる規制の変更、新規の規制の発出、市場の変化や評判に関するリスクへの対応など審議内容は、業務執行組織であるサステナビリティ推進室を通じて事業活動に反映されています。

また、NAGASEグループでは、サステナビリティ推進委員会の下部組織として、「カーボンニュートラルプロジェクト」を設置しています。このプロジェクトは執行レベルの諮問機関であり、気候変動にまつわる個別具体的な方針・施策に関しては同プロジェクトでの議論を通じて具体化されています。

| 会議体 | 開催頻度 (2024年度) | 審議内容 | 今年度の主な議題 | |

|---|---|---|---|---|

| サステナビリティ推進委員会 (委員長:代表取締役社長) | 9回/年 | グループ全体のサステナビリティ推進の方針策定、推進体制の構築と整備、施策のモニタリング、グループ内の啓蒙活動 | ・リスクと機会の事業戦略への組み込み ・カーボンニュートラルプロジェクトの組成・監督 ・気候変動関連含むマテリアリティの見直し ・中期経営計画ACE2.0、カーボンニュートラル目標等のKPIの設定検討・モニタリング | |

| カーボンニュートラルプロジェクト | 9回/年 | 「NAGASEグループカーボンニュートラル宣言」の達成に向けた施策に関する執行レベルの諮問機関 | ・中期経営計画ACE2.0、カーボンニュートラル目標達成の施策検討 ・SBT認定取得の検討 ・社内炭素税の運用に関する議論 | |

| リスク・コンプライアンス委員会 (委員長:担当取締役) | 3回/年 | 複合的な全社リスク(気候変動等の環境問題に関するリスクを含む)に関するリスクマネジメント体制およびコンプライアンス体制の確立、強化 | ・全社リスク評価の更新(気候変動関連リスク含む) | |

- ※ リスク・コンプライアンス委員会の「審議内容」、「今年度の主な議題」はサステナビリティ・気候変動に関連する内容を抜粋しています。

戦略

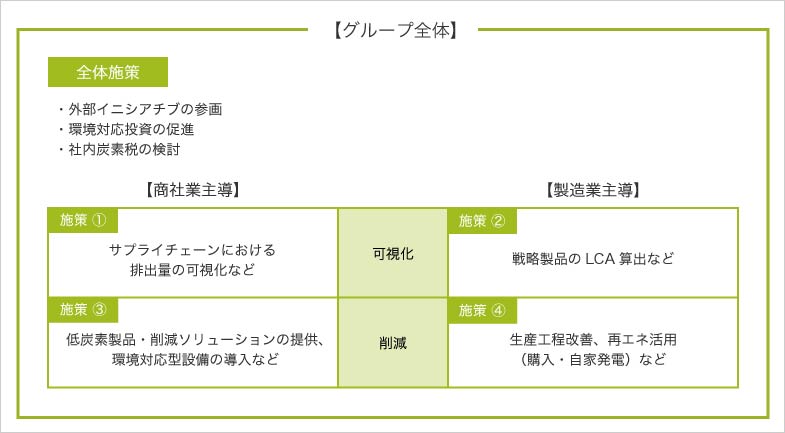

NAGASEグループは商社機能に加え、製造・研究開発機能を有することから、「商社業/製造業」と「可視化/削減」の2軸4象限に分類し、全体施策および施策①~④からなる「NAGASEグループカーボンニュートラル宣言(pdf:421 KB)」のもと、目標達成に向け、中期経営計画ACE2.0においてもカーボンニュートラルに関する非財務目標を設定するなど事業戦略へ反映しながら取組みを推進しています。

また、気候変動に対する基本的な考え方に基づき、低炭素社会や循環型社会に求められる事業戦略を立案するため、気候変動の及ぼす中長期的なリスクと機会、財務上の影響を分析・特定しています。

「商社業/製造業」と「可視化/削減」の2軸4象限で目標達成に向けた取り組み

NAGASEグループのリスクと機会

NAGASEグループでは、低炭素社会や循環型社会に求められる事業戦略を立案するため、気候変動の及ぼす中長期的なリスクと機会、その気候変動に対する財務上の影響を分析・特定しています。

当社は、商社機能、製造機能、研究開発機能を有し、グローバルかつ多⾓的に事業を展開しています。現在、グループの事業は「機能素材」、「加工材料」、「電子エネルギー」、「モビリティ」、「生活関連」の5つのセグメントに区分され、樹脂やプラスチック、電子・半導体材料、医薬・化粧品といった幅広い商材を取り扱っています。

また、国内外に110以上の拠点を有しており、お取引先もグローバルで約18,000社と非常に広範なバリューチェーンを有しています。

気候変動に関するリスクと機会の特定にあたっては、これらの当社の特性も考慮しながら、「事業への影響度(定性および定量)」と「発生可能性」の観点で、重要度を「大」「中」「小」と評価しました。これらの評価は、2030年度、2050年度それぞれの1.5℃シナリオ下と3-4℃シナリオ下における事業・財務への影響を考慮しています。(詳細は「リスク管理」を参照)

その結果、当社にとっては、気候変動に関連する規制の強化や社会的要請、顧客の需要の変化に対応できないことが、気候変動による移行リスクとして重要度が大きいという評価となりました。一方で、これらの社会や顧客・市場の変化をとらえ、適切な素材・製品やソリューションを世の中に提供していくことができれば非常に大きな機会にもつながると考えています。

また、物理的リスクとしては、自然災害等による影響は自社拠点のみならずサプライチェーン上の拠点への影響も考慮すると重要度の大きなリスクとなります。商社業を基盤事業とする当社においては、マテリアリティとしても「サプライチェーンの持続性への貢献」を掲げており、国内外約18,000社のお取引先ネットワークを活かして日ごろからサプライチェーンの維持・安定供給を使命として行っております。

リスク

| 分類 | 主な内容 | 影響を 受ける機能 | 影響を受ける バリューチェーン | 評価方法 | 重要度 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃ | 3~4℃ | ||||||

| 移行 リスク | 政策や法規制 | 炭素税・排出量取引関連規制の強化 | 全社 | 上流/自社グループ | 定性・定量 | 大 | 中 |

| 取扱製品関連規制の強化 | 全社 | 全体 | 定性 | 中 | - | ||

| 市場と技術 | 顧客ニーズの変化への対応 | 全社 | 全体 | 定性 | 大 | - | |

| LCA・CFP算定/環境認証取得要請への対応 | 商社・製造 | 上流/自社グループ | 定性・定量 | 中 | 中 | ||

| 化学産業・サプライチェーンの構造変容 | 商社・製造 | 全体 | 定性 | 大 | - | ||

| エネルギー・物流関連コストの増加 | 製造 | 上流/自社グループ | 定性・定量 | 中 | 中 | ||

| 低炭素設備への切替/既存資産の減損 | 製造 | 自社グループ | 定性・定量 | 中 | - | ||

| 評判 | 脱炭素対応の遅れによるブランド毀損/レピュテーション低下 | 全社 | 自社グループ | 定性・定量 | 中 | - | |

| 気候関連情報開示・報告義務対応 | 全社 | 自社グループ | 定性・定量 | 小 | - | ||

| 物理的リスク | 急性的 | 自然災害等による自社及びサプライチェーンの拠点への影響 | 全社 | 全体 | 定性・定量 | - | 中 |

| 保険料の増加・加入の困難化 | 全社 | 自社グループ | 定性・定量 | - | 小 | ||

| 慢性的 | 海面上昇等による活動拠点への影響 | 製造 | 自社グループ | 定性・定量 | - | 中 | |

| 自然由来原料の相場価格上昇 | 製造 | 上流/自社グループ | 定性 | - | 中 | ||

| 気候変動による従業員の健康・生産性への影響 | 製造 | 自社グループ | 定性・定量 | - | 中 | ||

機会

| 分類 | 主な内容 | 影響を 受ける機能 | 影響を受ける バリューチェーン | 評価方法 | 重要度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃ | 3~4℃ | |||||

| 製品とサービス | 資源循環型社会につながる素材・製品・サービスの需要増加 | 商社・製造 | 全体 | 定性・定量 | 大 | - |

| GHG排出量削減につながる素材・製品・サービスの需要増加 | 商社・製造 | 全体 | 定性・定量 | 大 | - | |

| ライフスタイルの変化による関連商品の需要増加 | 商社・製造 | 全体 | 定性・定量 | - | 中 | |

| LCA・CFP算定/環境認証品の需要増加 | 商社・製造 | 全体 | 定性 | 中 | - | |

| インフラ強靭化に貢献する製品・サービスの需要増加 | 製造 | 全体 | 定性・定量 | - | 中 | |

| 市場 | 市場ニーズの変容による新興市場への参入・拡大 | 全社 | 全体 | 定性 | 中 | - |

| 再生可能エネルギー関連市場の拡大(発電設備・蓄電池関連需要の増加) | 製造 | 全体 | 定性・定量 | 中 | - | |

| 化学産業・サプライチェーンの構造変容 | 全社 | 全体 | 定性 | 大 | - | |

| 優秀な人財の獲得/従業員エンゲージメント向上 | 全社 | 自社グループ | 定性 | 中 | - | |

| 製造プロセスの省エネ・高効率化によるコスト低減 | 製造 | 自社グループ | 定性 | 小 | 小 | |

- ○ 影響を受ける機能

・商社機能/製造開発機能/研究開発機能それぞれの内、特に影響を受ける機能。

・「全社」は、商社機能・製造機能・研究開発機能すべてにわたる全社的影響を指す。 - ○ 影響を受けるバリューチェーン

・「上流」「下流」「自社グループ」の内、特に影響を受ける段階。

・「上流」は主に調達・物流(輸送)、「下流」は主に販売・物流(輸送)の影響を指す。

・「全体」は「上流」「下流」「自社グループ」を含むバリューチェーン全体への影響を指す。 - ○ 影響度

定量評価については、営業利益へのインパクトを基準としています。

「大」:営業利益換算でおおよそ10%超(35億円超)

「中」:営業利益換算でおおよそ2.5~10%程度(9~35億円)

「小」:営業利益換算でおおよそ2.5%未満(9億円未満)

分析に使用したシナリオ

【1.5℃シナリオ】

・IEA:Net Zero Emissions by 2050 Scenario(World Energy Outlook2024)

・IPCC:SSP1-1.9(AR6)

【3-4℃シナリオ】

・IEA:Stated Policies Scenario (STEPS)(World Energy Outlook2024)

・IPCC:SSP5-8.5(AR6)

リスク・機会への対応

NAGASEグループでは、特定したリスクを最小化・機会を最大化するため、各種の対応をとっています。

シナリオ分析の結果、自社のGHG排出量削減に関して、削減目標達成時の方がより財務影響が低くなることから、再生可能エネルギーの活用やエネルギー効率化等の脱炭素施策を着実に進めていく考えです。

また、気候変動に関連する規制の強化や社会的要請、顧客の需要の変化に対応できないことが、当社にとって重要度が大きいリスクという評価となりました。これらの社会や顧客・市場の変化をとらえ、適切な素材・製品やソリューションを世の中に提供していくことができれば非常に大きな機会にもつながると考え、対応しています。

詳細は「TCFD提言に基づく開示情報(詳細版)(pdf:2.2MB)」をご参照ください。

リスク管理

NAGASEグループでは、気候変動に関わるさまざまなリスク・機会がある中で、当グループにとって重要なリスク・機会を特定しています。特定したリスク・機会については、サステナビリティ推進委員会やリスク・コンプライアンス委員会からグループ経営会議、取締役会等の会議体へ報告され、必要な指示・提言のもとで事業活動へ反映していくとともに、これらのプロセスの中で、取締役会による定期的・直接的な監督を受けています。

また、特定されたリスク・機会への対応は、業務執行組織であるサステナビリティ推進室を通じて、事業活動に反映されます。

取締役会による監督

気候変動に関する対応・取り組みはサステナビリティ推進委員会からグループ経営会議・取締役会等への会議体へ報告され、議論の上、決定・実行されています。また、特にリスクに関しては、気候変動関連含む複合的な全社リスクとして、リスク・コンプライアンス委員会から取締役会等の会議体へ報告されています。

気候変動に関する取り組み等の決定・実行にあたっては、取締役会や各委員会へ進捗を報告し、必要な指示・提言を受ける等、監督を受けています。

サステナビリティ推進委員会

サステナビリティ課題に特化した「リスク」「機会」を対象に、それぞれ継続的にモニタリングしています。また、同委員会の下部組織として、「カーボンニュートラルプロジェクト」を設置しています。このプロジェクトは執行レベルの諮問機関であり、気候変動にまつわる個別具体的な方針・施策に関しては、同プロジェクトで議論の上、サステナビリティ委員会等への報告を通じて具体化されています。

リスク・コンプライアンス委員会

複合的な全社的リスクを特定・評価・管理しており、そのリスク評価の一環で、気候変動等の環境問題が当社グループの事業に及ぼす「リスク」についても考慮され、経営に反映されています。全社的なリスク評価は最低1年に1度、評価・見直しを行っています。

なお、気候変動におけるリスク・機会は、全社的なリスク評価と整合性のある指標として「影響度」と「発生可能性」を用い、各4段階の評価を行った結果を、事業への重要度として「大」「中」「小」に分類しました。

リスク管理体制

環境マネジメントシステム(ISO14001)

NAGASEグループでは、製造拠点を中心とした主要拠点においてISO14001を取得しています。この継続的な取組みのもとでも環境影響評価、関連法令調査などを通じてリスク・機会を評価し、内部・外部監査を受ける体制となっています。

リスクと機会の特定プロセス

2021年度

NAGASEグループは2021年度にTCFDに賛同した際、気候変動におけるリスクと機会の特定・重要度評価を実施しました。

評価にあたっては、カーボンニュートラルプロジェクトでの議論や、事業部やグループ会社を交えた「気候変動ワークショップ」での機会に関する議論を通じ、最終的に特定しました。

2024年度

外部環境や社会的要請の変化を考慮し、リスクと機会を見直しました。

見直しは、下記のプロセスにて行われ、最終的にリスクと機会を特定しました。

①外部環境の分析やバリューチェーンの整理を行い、改めて当社事業に関連するリスク・機会を網羅的に洗い出し

②ワークショップ・ヒアリングを通じて、事業部やグループ会社と議論

③「事業への影響度」と「発生可能性」の指標にて重要度評価(定性)を実施

④重要と判断した項目について財務影響評価を実施

⑤これらのシナリオ分析結果を踏まえ、重要度を決定

⑥対応策の検討やレジリエンス評価を実施

⑦事業部やグループ会社への最終ヒアリングを経てカーボンニュートラルプロジェクトへ報告し、最終確定。

2024年度のワークショップの様子

指標と目標

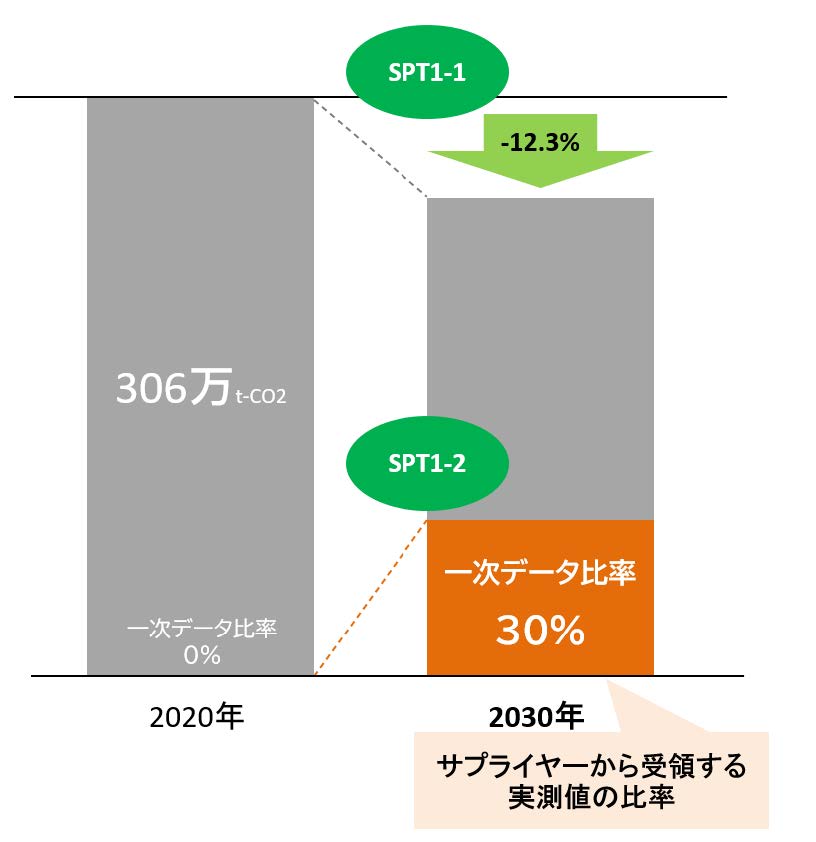

当社グループは「NAGASEグループカーボンニュートラル宣言」を掲げ、2050年までにGHG排出量を実施ゼロとするカーボンニュートラルの実現(Scope1,2)、 2030 年までに、Scope1・2 の46%削減(2013 年比)、Scope3 の 12.3%以上削減(2020 年比)を目指しています。 ※Scope3の削減目標は今後のサプライチェーンとの対話により目標値の更新も検討

SBT(Science Based Targets)へのコミットメントについて

2024年9月にはSBT(Science Based Targets)の「短期目標(near-term targets)」に関する認定取得に向けたコミットメントレターをSBTイニシアチブ(以下、SBTi)に提出しました。今後、認定取得に向けた目標の見直しなども進めてまいります。

NAGASEグループ温室効果ガス排出量実績と目標

2024年度の主な取り組み

2024年度は、マテリアリティである「脱炭素社会への貢献」に向けた取組みを一層加速させていくべく、SBT認定取得に向けたコミットメントを実施しました。また、各社での省エネ・エネルギー効率改善の取組みや再生可能エネルギーの活用が進んだ結果、ACE2.0目標を上回る削減結果が実現できました。

| KPI | 2024年度実績 (第三者検証取得前の暫定値) | |

|---|---|---|

| カーボンニュートラル | 【連結】Scope1,2削減率:37%以上(2013年度比) 再生可能エネルギー発電・購入による削減量:35,000t 以上(累計) | 【連結】Scope1,2削減率:43% 【連結】再生可能エネルギー発電・購入による削減量:13,272t(累計) |

| 【単体(長瀬産業)】Scope 2 ゼロエミッション | 【単体】Scope 2:1,893t |

なお、NAGASEグループは日本貿易会に加盟しています。NAGASEグループの気候変動に関する考え方は、日本貿易会と一致しており、日本貿易会が定めた目標はグループ内の環境ISO事務局内で進捗を共有しています。

イニシアチブへの加入・政策エンゲージメント

気候変動問題に取り組む団体への加入

気候変動イニシアチブ(JCI)

NAGASEグループは、宣言「脱炭素化を目指す世界の最前線に日本から参加する」を掲げる気候変動イニシアチブ(JCI)に加盟しています。

日本貿易会・サステナビリティ推進委員会

当社の代表取締役社長執行役員は日本貿易会の常任理事を務めています。当社は、サステナビリティ推進委員会のメンバーとして、委員会活動に参加し、気候変動問題などの活動推進に参画しています。

ゼロエミ・チャレンジ

長瀬産業は、2050カーボンニュートラルの実現に向けた経済産業省「ゼロエミ・チャレンジ」に「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」プロジェクトで参画しています。

政策決定権者へのエンゲージメント

NAGASEグループでは、下の通り政策策定者へのエンゲージメントを行っています。

| 法律の焦点 | 企業の立場 | 協働の具体的内容 | 提案した立法による解決策 | 義務的な炭素報告 | 支援 | NAGASEグループから排出されるスコープ1及びスコープ2の99%以上は日本国内から排出されるものです。そのためNAGASEグループでは日本の規制に対して協働しています。日本の事業者を対象とした「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に基づき、温室効果ガス排出量やエネルギー使用量の削減及びその排出量・使用量を報告しており、これらの法律や政策担当者を支持し、削減活動の実施や適切な報告を行っています。 | 例外なき支持(温室効果ガス排出量削減・エネルギー使用量の削減に関する法規制) |

|---|

また、日本政府が表明している2030年に向けて2013年度比で温室効果ガスを46%削減する声明を支持し、当社目標を設定して長期的な視点で温室効果ガスについて管理しています。

サステナブルファイナンス

サステナビリティ・リンク・ボンド

当社は、企業活動を通じて社会・環境問題の解決に貢献することを目指して、2022年6月に当社初となるサステナビリティ・リンク・ボンド(※1)を発行いたしました。

概要

| 発行年限 | 10年 |

|---|---|

| 発行額 | 100億円 |

| 発行時期 | 2022年6月 |

| KPI | KPI 1:当社グループの温室効果ガス排出量(Scope1,2) KPI 2:当社グループの温室効果ガス排出量(Scope3) |

| SPTs(※2) | SPT 1:2030年度に当社グループの温室効果ガス排出量を46%削減 (2013年度比)(Scope1,2) SPT 2:2030年度に当社グループの温室効果ガス排出量を12.3%以上削減 (2020年度比)(Scope3) |

| 債券の特性 | SPTsはSPT1とSPT2を設定する。判定日時点でいずれかのSPT未達成が確認された場合、気候変動に対する取り組みを加速させるべく、本社債の償還までにSPTsの達成状況に応じた額の排出権(CO2削減価値をクレジット・証書化したもの)を購入する。排出権を購入した場合、統合報告書またはWebサイトにて排出権の名称、移転日、購入額を開示する予定。 現時点の候補としては、J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書を想定しているが、SPTs未達成の要因を精査の上、機関決定する。SPT1が未達成の場合は、社債発行額の0.10%相当額を、SPT2が未達成の場合は、社債発行額の0.05%相当額を購入する(両SPTsとも未達成の場合は合計0.15%相当額の購入となる)。 ただし、排出権購入契約における不可抗力事項等(取引制度の規則等の変更や排出権の移転にかかるシステム障害等)が発生した場合には、環境保全活動を目的とする公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準じた組織に対して、本社債の償還までに、SPTsの達成状況に応じた額の寄付を行う(SPTsの達成状況に応じた寄付額については、上記の排出権における記載を参照)。最終的な寄付先については、SPTs未達成の要因を精査の上、機関決定する。 |

| 主幹事 | 野村證券株式会社(事務)、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社 |

| ストラクチャリング・エージェント(※3) | 野村證券株式会社 |

- ※1 サステナビリティ・リンク・ボンドとは、あらかじめ定められたサステナビリティ/ESGの目標を達成するか否かによって条件が変化する債券をいいます。サステナビリティ・リンク・ボンドの発行体は、当初定めた時間軸の中で、将来の持続可能性に関する成果の改善にコミットします。具体的には、発行体があらかじめ定めた重要な評価指標(KPI)とサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPTs)による将来パフォーマンスの評価に基づいた金融商品であり、KPIに関して達成すべき目標数値として設定されたSPTsを達成したかどうかによって、債券の条件が変化します。

- ※2 サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPTs)とは、サステナビリティ・リンク・ボンドの発行条件を決定する発行体の経営戦略に基づく目標をいいます。

- ※3 ストラクチャリング・エージェントとは、サステナビリティ・リンク・ボンドのフレームワークの策定やセカンドパーティーオピニオンの取得への助言などを通じて、サステナビリティ・リンク・ボンドの実行支援を行う者を指します。

サステナビリティ・リンク・ボンドの詳細は、以下をご確認ください。

サステナビリティ・リンク・ボンド適格性に関する第三者評価

当社は格付投資情報センター(R&I)に委託し、本フレームワークの信頼性と環境、社会への効果、SLBP2020への適合性について、セカンドパーティーオピニオンを取得しています。

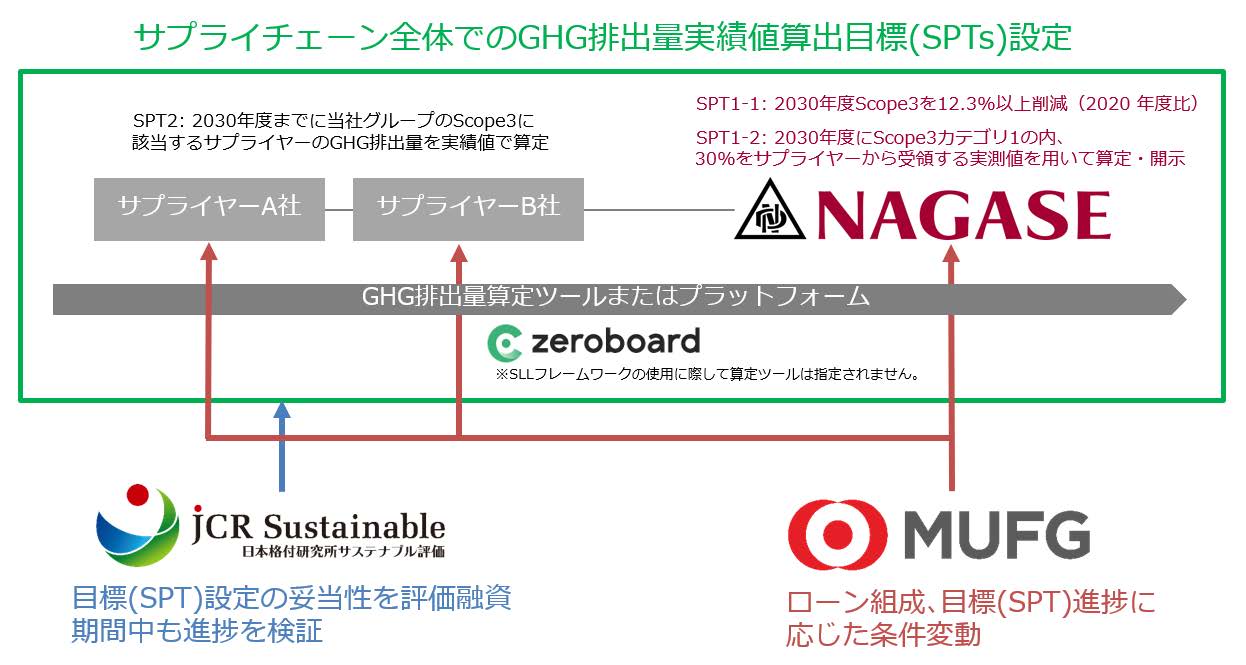

サステナビリティ・リンク・ローン

長瀬産業が株式会社三菱 UFJ 銀行と共同で策定したサステナビリティ・リンク・ローン(以下SLL)(※1)フレームワークは、環境省が募集する「令和4年度グリーンファイナンスモデル事例創出事業に係るモデル事例」(※2)モデル事例として採択されました。

また、2024年10月28日に、長瀬産業はこのフレームワークを活用した、「サステナビリティ・リンク・ローン」によるシンジケーション方式のタームローン契約を締結を締結し、200億円を調達いたしました。

フレームワークのスキーム

- ※1 借り手が野心的かつ事前に定められたサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPTs)を達成することを奨励するローン

- ※2 令和4年度グリーンファイナンスモデル事例創出事業に係るモデル事例及び案件概要については、以下をご参照ください。 令和4年度グリーンファイナンスモデル事例創出事業に係るモデル事例の選定について【長瀬産業株式会社】 | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)

フレームワークの特徴

・サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPTs)にGHG排出量の一次データ(※1)比率を採用

・自社のみならずサプライヤーもこのフレームワークを活用した借入を可能にすることで、サプライチェーン全体でGHG排出量可視化・削減に向かうように設計

NAGASEグループのScope3 削減目標と SPTs

- ※1 ①自社または取引先から入手する、②企業固有の活動量データ、排出量、あるいは排出原単位

サステナビリティ・リンク・ローン・フレームワークの詳細は、以下をご確認ください。

サステナビリティ・リンク・ローン適格性に関する第三者評価

当社のサステナビリティ・リンク・ローン・フレームワークは、環境省とその請負事業者である株式会社日本格付研究所により、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022年版」及び「サステナビリティ・リンク・ローン原則2022」と適合すると確認されています。

サステナビリティ・リンク・ローンの概要(2024年10月28日)

| 契約締結日 | 2024年10月28日 |

|---|---|

| アレンジャー | 株式会社三菱UFJ銀行 |

| 発行額 | 200億円 |

| SPTs | SPT 1:2030年度におけるNAGASEグループの温室効果ガス排出量(Scope3)を2020年度比で12.3%以上削減すること SPT 2:2030年度におけるNAGASEグループの温室効果ガス排出量のScope3カテゴリー1のうち、30%(排出量ベース)以上を借入人がサプライヤーから受領する実測値を用いて算定及び開示すること |

取り組み事例

LCAへの取り組み

ライフサイクルアセスメント(LCA)とは、原材料の調達から、生産、流通、使用、廃棄に至る製品のすべてのライフサイクルにおける投入資源、環境負荷およびそれらによる地球や生態系への潜在的な環境影響を定量的に評価する手法です。NAGASEグループは、グループ製造会社の戦略商品を中心にLCA算定をすすめています。LCA製品の算定により、設計段階でのCO2排出量をはじめとした環境影響指標の算定の取り組みを推進しています。

「GXリーグ基本構想」への賛同

長瀬産業は、経済産業省が公表した「GXリーグ基本構想」に賛同しています。GXリーグは、GX(グリーントランスフォーメーション)に積極的に取り組む「企業群」が、官・学とともに経済社会システム全体の変革に向けた議論や新たな市場の創造に向けて協働する場とされています。当社では、2050年までにGHG排出量を実質ゼロとするカーボンニュートラルの達成を掲げています。具体的な削減方法として、全体施策および4つの個別施策を掲げていますが、GXリーグでは個別施策①「サプライチェーンによる排出量の可視化など」個別施策③「低炭素製品・削減ソリューションの提供、環境対応型設備の導入など」を取り組みテーマとしていきます。また、「zeroboard」を活用した組織単位でのCFP(Scope3)算定支援や、IT企業との協業による製品単位でのCFP算定トライアルなどを通じて、政府が掲げるカーボンニュートラルの目標達成に貢献してまいります。

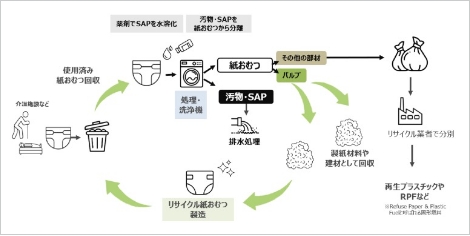

バイオ由来・高吸水性ポリマー×大人用紙おむつの共同開発

長瀬産業とナガセケムテックス、林原(現 ナガセヴィータ)は、3社共同で、従来品と同等以上の吸水性能(※1)を有しながら、バイオ由来原料の比率を高めた高バイオマス度の高吸水性ポリマー(SAP)の共同開発に成功しました。2024年5月には、株式会社リブドゥコーポレーションと長瀬産業、ナガセケムテックスの3社で、この高吸水性ポリマー(SAP)を使った大人用紙おむつおよび尿ケア専用品の共同開発契約を締結し、2027年以降の製品化を目指しています。

日本では65歳以上の人口増加に伴い大人用紙おむつの消費が拡大しています。紙おむつはし尿等の水分量によっては助燃剤を要するなど、廃棄焼却時のCO2 排出量の増加が問題となっています。今回の共同開発では、紙おむつとゲル状 SAP との分離を可能にすることで、国土交通省が提唱する「下水道における紙おむつの受入」におけるゲル状 SAP 残留問題の解消や、環境省が推進する紙おむつの再生利用促進(※3)につながることが期待されます。本共同開発を通じ、使用済み衛生用品の排水処理を可能とし、焼却処分による CO2 排出量抑制や廃棄時の労働負担軽減への貢献を目指します。

※1 生理食塩水の吸水性能は本開発品に優位性を確認

※2 環境省「使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドラインについて(pdf:2.3MB)」より

※3 上下水道:下水道における紙オムツの受入実現に向けて - 国土交通省 紙おむつリサイクル関連 | 環境再生・資源循環 | 環境省

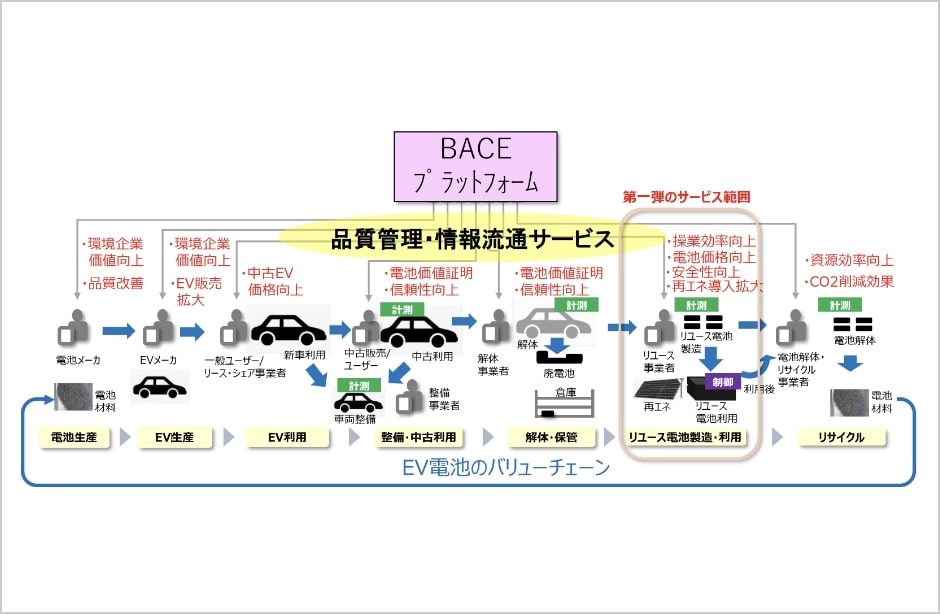

EV蓄電池の残存価値評価サービス事業化に向けて

NAGASEグループでは、EVの普及が進むなか蓄電池の使い捨てによる環境への影響は重要な社会課題になると捉えています。

長瀬産業は、EV搭載の車載蓄電池の循環構造構築を目指すBACE(Battery Circular Ecosystem)コンソーシアムに参画しており、株式会社日本総合研究所、カウラ株式会社、日置電機株式会社、三井住友ファイナンス&リース株式会社、横河ソリューションサービス株式会社と、中国国内での蓄電池残存価値評価サービスの事業化を目指す協定を締結し、事業化検証を行っております。

長瀬産業は、グループ会社である広州長瀬貿易有限公司を中心に、中国で保有する各種ネットワークを活かし、他の参画企業と連携しながら、サービス提供の開始を目指します。