特集 NAGASEグループの成長戦略

バイオ技術

成長の鍵を握るNAGASEのバイオ技術

「微生物」「酵素」「発酵」をキーワードに「バイオのNAGASE」を目指す

NAGASEグループは商社という枠を越えて、独自のバイオテクノロジーにより、他社にはない技術価値の提供を目指しています。グループ各社のバイオ技術を結集し、時代が求めるサステナブルな新素材の開発に取り組んでいます。

環境に配慮したモノづくりへの社会的ニーズが高まる中、植物や微生物等の自然由来の生物から有用物質を作り、環境に優しい生産プロセスを可能にするバイオテクノロジーが関心を集めています。バイオテクノロジーは生物の持つ機能を人々の生活に役立てようとする技術で、健康食品や化粧品、医薬品原料や化学品など様々な分野でその技術を応用した製品やサービスが生み出されています。

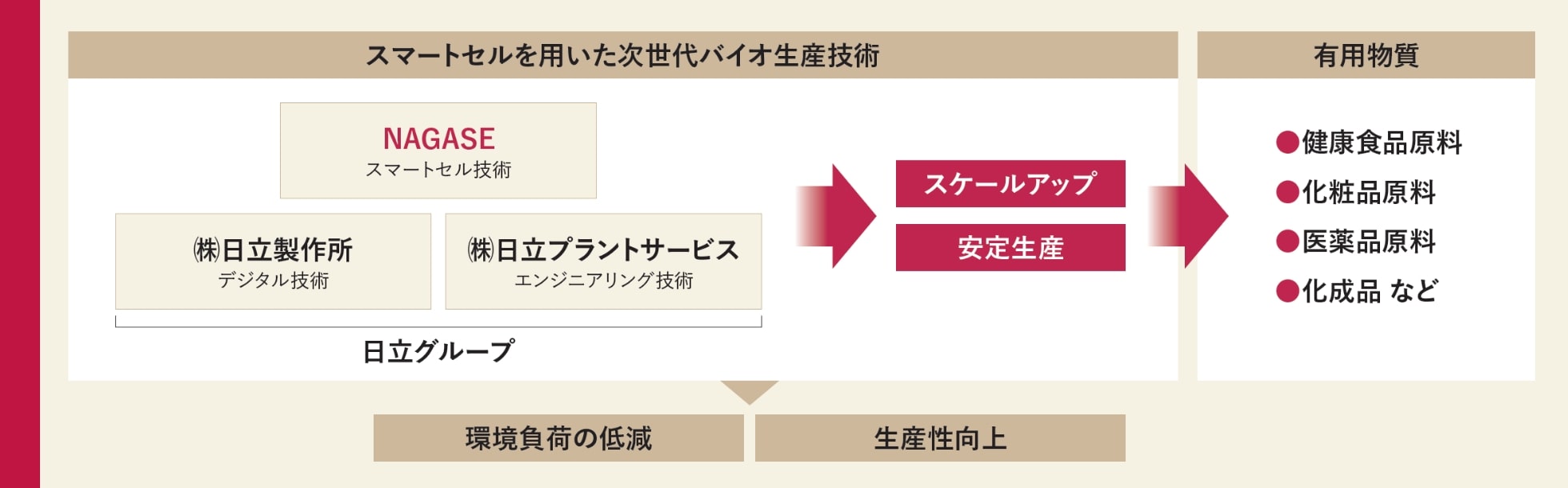

日立グループとの共同開発の概念図

グループ各社のバイオ技術を結集し有用物質の生産効率化に取り組む

NAGASEグループは2021年4月にバイオ技術を結集したグループ横断型組織、「NAGASEバイオテック室」を設立しました。長瀬産業㈱で研究・開発機能を担うナガセバイオイノベーションセンター(旧 ナガセR&Dセンター)や、グループ会社の㈱林原、ナガセケムテックス㈱と連携し、希少な有用物質をより効率的に生産する「合成生物学」を応用した新素材の研究開発に注力しています。研究開発から製造・販売まで幅広い領域をカバーできることに加え、微生物を利用したバイオプロセスに必要な「発酵」「酵素」の技術を把握しているため、お客様のニーズに対して多様な技術的視点からアプローチできることがNAGASEグループの強みです。

また、近年のバイオ技術の技術革新やデジタル技術の進展に伴い、今まで利用し得なかった潜在的な生物細胞の機能を引き出す「スマートセル技術」(細胞が持つ物質生産能力を人工的に最大限引き出した生物合成技術)を用いた次世代バイオ生産技術が注目されています。例えば、キノコなどに含まれる希少天然アミノ酸「エルゴチオネイン(以下、EGT)」は、抗酸化能力が高く老化防止に効果があるとされており、食品や化粧品、医薬品といった幅広い分野での利用が期待されています。しかし、キノコに含まれるEGTはごく微量のため天然物からの抽出法は手間がかかり、化学的に生成する場合も環境負荷が大きいことが課題でした。長瀬産業は微生物を用いた発酵法でEGTを安定供給できる環境配慮型バイオ生産プロセスの開発に2015年から着手していたこともあり、スマートセル技術を用いることで、生産性を従来の約1,000倍に高めることに成功しました。

スマートセルを用いた共同開発を日立グループと開始

さらに、長瀬産業は2022年4月から㈱日立製作所、㈱日立プラントサービスと共同で、スマートセルを用いたEGTをはじめとする有用物質の生産プロセス実用化に向けた開発をスタートしました。㈱日立製作所の培養シミュレーション技術やデータ解析技術、㈱日立プラントサービスの大型培養プラントの設計・施工や生産設備スケールアップのエンジニアリング技術など、これまで日立グループが培ってきた経験やノウハウを活用・融合することで、有用物質の産業化に不可欠な、生産プロセスのさらなるスケールアップや実用化が期待されます。

NAGASEグループは今後もグループ内のバイオ技術を結集し、社会の課題解決に取り組みます。そして、有用物質生産における環境負荷低減とプロセスの効率化を両立することで「バイオのNAGASE」としてのプレゼンスを高め、「人々が快適に暮らせる安心・安全で温もりある社会」の実現に貢献します。

ナガセバイオイノベーションセンター(旧 ナガセR&Dセンター)

マクロの視点で社会貢献できる研究テーマを創出

ナガセR&Dセンターは1990年に設立され、遺伝子工学、酵素工学、代謝工学分野を中心にNAGASEグループの基盤研究を行ってきました。2022年4月、グループ全体のバイオイノベーションを推進するため、ナガセバイオイノベーションセンターに名称変更しました。

同センターでは“Unavailable Made Available & Sustainable Way”を理念に掲げ、バイオテクノロジー分野の研究開発を通じて人々の健康や環境問題の解決といった社会貢献につながる新たな価値創出を目指しています。放線菌を宿主とした物質生産において多数の独自技術を保有するなど、バイオ技術を活用したイノベーションを起こすことをミッションにしています。

さらに、NAGASEグループのバイオ関連事業を研究段階から推進するため、グループ各社の研究員約150名とも連携しており、センターの技術に各組織のマーケティング力、㈱林原、ナガセケムテックス㈱の製品開発力・製造機能の活用を通じた新規酵素やバイオケミカルの開発に取り組んでいます。

Interview

市場のニーズと研究開発のシーズを組み合わせ、

新規事業の創出に取り組む

NAGASEのバイオの強みを教えてください。

岡座

「微生物」「酵素」「発酵」の3つの技術を基盤としてモノづくりができることです。どれか1つでモノづくりをできる企業は多くありますが、3つの選択肢でモノづくりができる点が非常にユニークだと考えています。また、商社でありながら製造と研究開発の拠点を持っていることも他社と差別化できる点です。

大木

ナガセバイオイノベーションセンターの「微生物をデザインする技術」、㈱林原の「酵素スクリーニングと機能性糖質生産技術」、ナガセケムテックス㈱の「産業用酵素生産技術」、そして営業の「提案力」。グループで一体となることで、「目的の素材を微生物で効率良く生産できるようにデザインし、その素材の量産、用途開発から販売まで一気通貫でフォローできること」がNAGASEのバイオの強みだと考えています。

注目している技術を教えてください。

大木

私は特に「微生物をデザインする技術」に注目しています。上市準備を進めているNAGASEのEGTは、その技術によって、生産性を約1,000倍に向上させることに成功した一例です。また、微生物での物質生産は環境に優しいことからも、近年注目が集まっています。

岡座

私が注目しているのは「遺伝子工学」です。大学時代にゲノム編集技術を用いて研究を行っていたという背景もあり、遺伝子操作技術の進歩に非常に関心を持っています。EGTも代謝マップを作成し、培養日数の短縮・高収率を実現した微生物で製造していますので、今後このような製品を数多く世の中に出していければと思います。

今後の展望をお聞かせください。

大木

グループが一丸となって、NAGASEのバイオの要素技術を活かしながら、市場に求められている素材及び価値の提供を行ってまいります。将来的には、環境負荷の高い製造方法や、石油化学製品などの製造をバイオプロセスに置き換えることで、より「環境に優しいモノづくりに貢献するNAGASEグループ」、今年のNAGASEグループのテーマである「Green it!」を目指します。

岡座

「微生物」「酵素」「発酵」をキーワードに、市場のニーズと研究開発のシーズを組み合わせ、新規事業の創出に取り組みたいです。化学系専門商社という枠を越え、10年後、20年後には「バイオのNAGASE」と言われるように取り組みを加速させていきます。

統合報告書2022

一括ダウンロード

分割ダウンロード

NAGASEグループの価値創造ストーリー

トップメッセージ | 管理担当取締役メッセージ

WHAT/NAGASEグループの強み | NAGASEグループの存在意義 | 価値創造の歴史 | NAGASEグループのビジネスモデル | 重要な経営資源 | HOW/NAGASEグループの成長戦略 | 中期経営計画の概要と進捗 | 特集 Prinovaグループが牽引する食品素材ビジネス | 特集 成長の鍵を握るNAGASEのバイオ技術 | WHERE/NAGASEグループが目指す未来 | サステナビリティ推進本部 本部長メッセージ | NAGASEグループが取り組むサステナビリティ | マテリアリティとKPI | コーポレート・ガバナンス | コンプライアンス | リスクマネジメント | 社外取締役インタビュー | 環境価値の創出 | 特集 サプライチェーンにおける脱炭素への貢献 | 社会価値の創出 | 特集 NAGASEのDX推進組織 | 社会貢献活動

営業担当取締役メッセージ | 事業一覧 | 機能素材セグメント | 加工材料セグメント | 電子・エネルギーセグメント | モビリティセグメント | 生活関連セグメント | 地域別戦略

役員紹介 | 11年間の主要財務データ | 非財務ハイライト | MD&A | 主なグループ会社・事業所一覧 | 株式情報 | 会社情報